내년부터 5월 1일 ‘근로자의 날’이 ‘노동절’이라는 이름을 되찾는다. 1957년 이승만 정권에 의해 날짜가 바뀌고, 1963년 박정희 정권에 의해 이름을 빼앗긴 이래, 지난 70여 년 가까운 시간 동안 노동자 시민들이 이어온 사회적 투쟁의 결과다.

고용노동부는 26일 국회 본회의에서 「노동절 제정에 관한 법률」 등이 의결됨에 따라 매년 5월 1일이 “노동절로 복원된다”고 밝혔다. 또한 “노동절이 일하는 모든 국민이 땀의 가치를 되새기고 기릴 수 있는 공휴일로 지정될 수 있도록 관계 부처와 협의해 나가고 국회의 논의도 적극 지원할 예정”이라고 덧붙였다.

노동절, 그 시작은

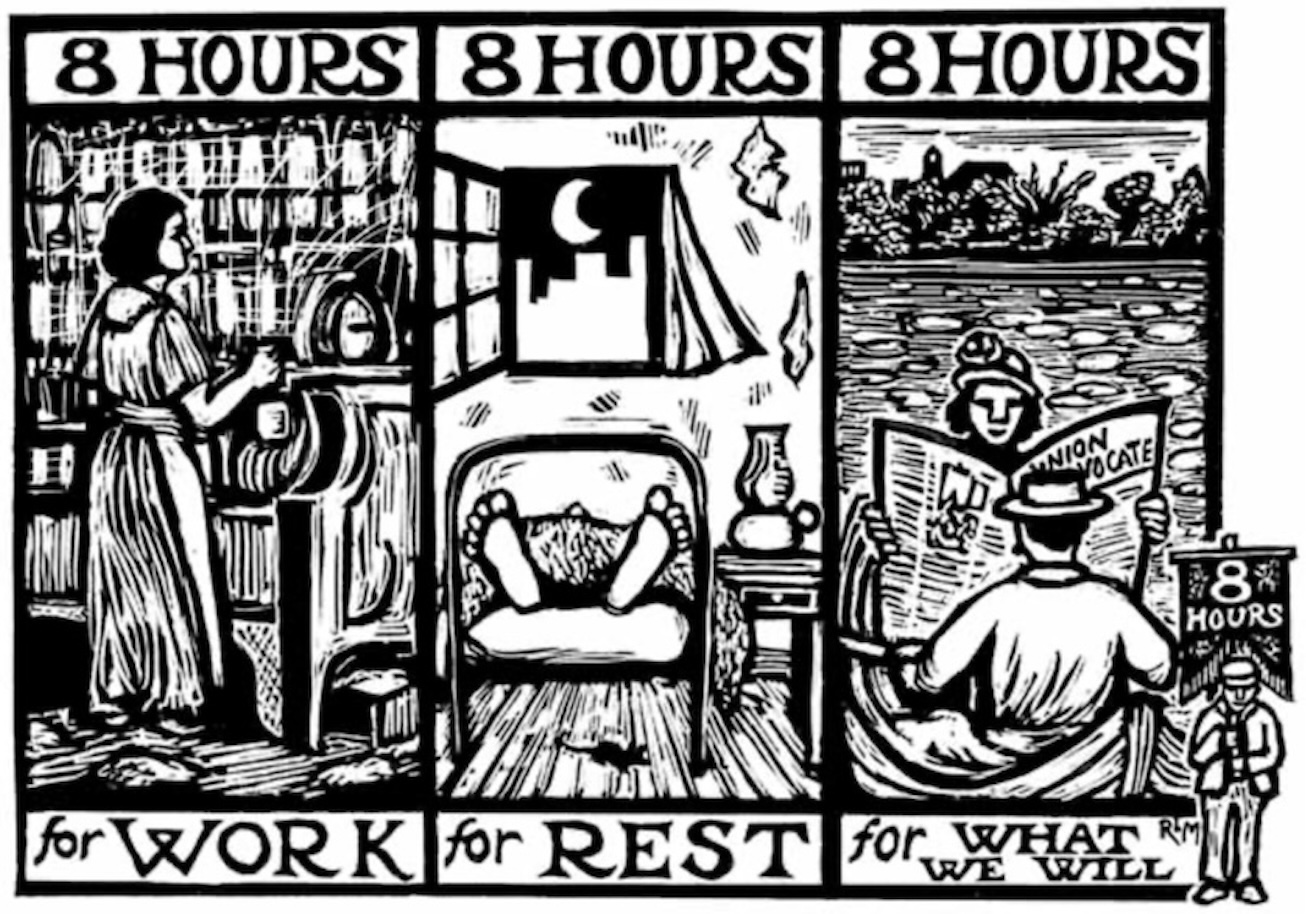

1884년 5월 1일 미국 방직 노동자들이 8시간 노동제를 요구하며 파업을 시작했고, 여러 노조가 연대 총파업에 나섰다. 2년 뒤인 1886년 5월 1일, 미국의 노동자와 시민들은 “하루 8시간 노동과 8시간 휴식, 8시간 교육”을 요구하며 다시 파업 투쟁을 벌였다. 당일 시카고에서는 약 8만 명 이상이 시위에 참여했고, 미국 전역에서는 50만 명에 이르는 이들이 “인간다운 삶”을 위한 투쟁의 물결을 이루었다.

이어진 투쟁을 경찰과 군대는 폭력적으로 진압했고, 노동자들 여럿이 목숨을 잃고 크게 다쳤다.

이후 전 세계 사회주의 노동계급운동 주체들의 국제기구였던 제2인터내셔널은 1889년 7월 프랑스 파리에서 열린 창립대회에서 미국 민중들의 투쟁을 기억하며 1890년 5월 1일에 노동시간 단축을 비롯한 노동자 민중의 권리 쟁취를 위해 전 세계 노동자계급이 동맹파업 등 국제적인 공동행동에 나서자고 결의했고 이듬해 각국의 노동자들은 약속대로 같은 날 전 세계 곳곳에서 “만국의 노동자여, 단결하라!”고 함께 외치며 투쟁에 나섰다. 이것이 노동절(메이데이, May Day)의 시작이었다.

8시간 노동, 8시간 휴식, 8시간 교육으로 인간다운 삶을 요구했던 미국 노동자 민중들의 투쟁을 기억하는 판화. Ricardo Levins Morales

한국 사회, 노동절의 역사는… 날짜 바꾼 이승만, 이름 뺏은 박정희, 이어지는 투쟁들

이황미 ‘노동자역사 한내’ 기획국장의 글(전 세계 노동자들의 메이데이(May Day))에 따르면, 한국사회 노동자들도 1920년부터 메이데이를 기념해 왔다. 일제 강점기, 가혹한 탄압에도 불구하고 “동맹파업이나 시위, 행진, 격문 살포, 강연회 등의 다양한 형태로 메이데이를 기념”했고, 1945년 해방과 함께 출범한 ‘조선노동조합전국평의회(전평)는 1946년 5월 1일 조선공산당과 경성지방평의회의 공동주최로 서울운동장 야구장에서 첫 메이데이 기념식을 열었다.

이후 남한이 단독정부를 수립한 1948년부터 1967년까지는 ‘대한독립촉성노동총연맹(대한노총, 이후 한국노총)’이 메이데이 기념행사를 주관했다. 이황미 기획국장에 따르면 “당시 노동자들의 절대적인 지지를 받는 전평을 깨기 위해 이승만 등 새로운 통치세력과 자본가들이 급조한 단체”였던 대한노총은 “이승만의 정치적 동원부대로서 충견 구실”을 하며 메이데이 기념식도 “이승만 숭배 행사”와 같이 정권의 입맛과 정치적 이해에 “충실히 복무”하는 기회로 이용했다.

이후 “이승만은 1957년 ‘메이데이는 공산 괴뢰도당들의 선전 도구로 이용되고 있으니 반공하는 우리 대한의 노동자들이 경축할 수 있는 참된 명절이 제정되도록’ 대한노총에 노동절 날짜 변경을 지시”했고 대한노총은 자신들의 출범일인 ‘3월 10일’을 새로운 노동절로 선택했다.

1963년 박정희는 ‘노동’이라는 용어가 사회주의적 색채를 띤다며, 근면하게 일한다는 의미의 ‘근로’로 변경했다. 4월 17일 ‘근로자의 날 제정에 관한 법률’(근로자의날법)이 제정되며 ‘노동절’은 ‘근로자의 날’이 되었다. 이때부터 매년 3월 10일, 한국노총은 정부와 ‘근로자의 날’ 행사를 주관해 왔다. 다만 한국노총은 이후 “1989년 전국대의원대회에서 과거 권위주의적 정치권력 하에 강요되었던 노동통제의 굴레를 과감히 벗어버리고 자주적 노동운동을 전개하기 위해 5.1노동절을 기념하기로 결의했다”는 입장이다.

1989년 4월 30일 세계노동절 기념대회. 현수막에 '100주년'이라고 쓰여 있으나 '100회'가 맞다. 사진: 이영호 (이황미 '노동자 역사 한내' 기획국장 글에서 재인용)

1989년 4월 30일 세계노동절 기념대회. 현수막에 '100주년'이라고 쓰여 있으나 '100회'가 맞다. 사진: 이영호 (이황미 '노동자 역사 한내' 기획국장 글에서 재인용)

한편, 노동자 민중과 민주노조 운동은 “빼앗긴 메이데이를 되찾으려는 노력”을 이어갔다.

“1985년 5월 1일에는 ‘노동운동탄압저지투쟁위원회’ 주최로 노동자·학생 300여 명이 영등포시장 로터리에 모여 ‘노동운동 탄압 중지’ ‘8시간 노동제’ 등을 외치며 노동절을 기념”했고, “1986년 노동절에는 서울노동운동연합 주도로 출근 시간에 구로공단에서 가두 시위를” 벌였으며 같은 날 “저녁에는 전국노동자임금투쟁위원회가 서울 독산동에서 노동자 400여 명과 가두 시위를” 진행했다.

“1988년에는 남한 단독정부 수립 이후 처음으로 ‘세계 노동자의 날 기념 노동3권 쟁취 수도권 노동자대회’를 공개적으로” 개최하며 “정권의 탄압과 봉쇄 속에서도 노동자들은 3월 10일이 아니라 세계노동절인 5월 1일에 기념 투쟁을 전개했다.”

1987년 노동자 대투쟁을 거치며 1988년 결성된 ‘지역·업종별 노동조합 전국회의’(전국회의)는 “한국전쟁 이후 단절되었던 5월 1일 노동절의 전통을 회복하겠다고 선언”하고, 세계노동절 100주년을 맞는 1989년 4월 30일 ‘세계노동절 100주년 기념 한국노동자대회’와 5월 1일 ‘노동절 기념 및 노동운동 탄압 분쇄 결의대회’를 추진했다.

이후 한국 노동운동의 여러 주체들은 함께 힘을 모아 매년 5월 1일 노동절의 역사적 의미를 환기하며 투쟁을 벌였고, 1994년 김영삼 정부는 「근로자의 날 제정에 관한 법률」 을 개정해 다시 5월 1일을 ‘근로자의 날’로 삼았다.

반세기가 넘도록 노동계와 시민사회는 줄곧 “국가나 회사를 위해서 시키는 대로 근면 성실하게 일하는 사람”이라는 의미가 담긴 “근로자”라는 용어를 폐기하고, ‘근로자의 날’을 ‘노동절’로 바꾸어 “노동(자)의 주체성”과 노동절의 취지 및 역사적 의미를 ‘복원’하자고 주장해 왔으나 역대 정부와 보수 양당 정치체제는 이를 수용하지 않아 왔다. 마침내 ‘노동절’이라는 역사적 이름을 되찾게 된 이번 국회의 결정은, 지난 60여 년이 넘는 시간 동안 노동자 민중이 이어온 사회적 투쟁이 이끌어낸 결과다.

5월 1일, 민주노총 주최 "세계노동절대회" 현장. 출처: 민주노총(송승현)

5월 1일, 민주노총 주최 "세계노동절대회" 현장. 출처: 민주노총(송승현)

“노동자와 노동운동의 정당한 투쟁이 이뤄낸 성과”… 노동절의 ‘완성’ 위한 과제도 산적해

민주노총은 26일 성명을 발표해 이번 국회 결정이 “민주노총이 수십 년 동안 외쳐온 요구가 드디어 실현된 것”이며 “이는 단순한 명칭의 변경을 넘어, 일하는 모든 사람을 주체적인 ‘노동자’로 인정하라는 사회적 목소리가 제도 속에 반영된 결과”로 “늦었지만 결코 가볍지 않은, 역사적 전진”이라고 평가하는 한편, 이같은 변화가 “노동자와 노동운동의 정당한 투쟁이 이뤄낸 성과”라는 점을 강조했다.

또한 “이름만 되찾았다고 해서 우리의 과제가 끝난 것은 아니다”라며 “진정한 노동절은 모든 일하는 사람들의 권리가 보장되는 날이어야 한다”고 짚었다. 민주노총은 “특수고용 노동자, 플랫폼 노동자, 프리랜서 등 수많은 이들이 법적으로 ‘노동자’로 인정받지 못한다”, “노동절에도 쉬지 못하고, 근로기준법과 노동법, 사회보장 제도의 사각지대에서 고통받고 있다”는 현실을 환기하면서 “일하는 모든 이들이 노동자로서 존중받고, 누구도 권리의 바깥에 놓이지 않는 사회, 바로 그것이 우리가 지향하는 진정한 노동절의 완성”이라고 짚었다.

한국노총도 같은 발표한 성명에서 이번 결정을 환영하면서 “‘근로자의 날’이라는 이름으로 지내온 시절 동안 ‘노동’은 근면과 복종이라는 낡은 프레임에 갇혔고, 노동자는 복종적·수동적 존재로 취급받았다”고 평가하고 “‘성실히 일한다’라는 의미를 담은 ‘근로’는 일제강점기에 강제노역 등을 미화하기 위해 사용된 단어로, 노동자의 자주성과 주체성을 폄훼하고 노동자를 착취의 대상, 국가의 도구로 통제하려는 의도가 숨어 있다”고 지적하면서 이승만·박정희 정권의 이해를 위해 '복무'해 온 조직의 역사와 선을 긋는 입장을 밝혔다.

이어서 “이름만 되찾았을 뿐, 이대로라면 노동절은 여전히 일하는 모든 사람에게 다가가지 못한다”라며 “유급휴일인 노동절은 근로기준법상 노동자에게만 적용되어 공무원과 특수고용직·프리랜서 등 일하는 수많은 사람이 적용받지 못한다”, “법정공휴일 지정의 후속 조치와 함께 ‘빨간날’에도 일해야 하는 특수고용직·프리랜서의 노동자성을 광범위하게 인정하고 사회 안전망으로 포섭할 수 있는 제도 개선도 필요하다”고 강조했다.